Eine deutsche Bibel für alle

Der Name Martin Luther steht landläufig für die erste Bibelübersetzung in deutscher Sprache. Was nur wenige wissen: Bereits 200 Jahre vor Luther hat ein Mensch große Teile der Bibel ins Deutsche übersetzt. Sein Name ist nicht bekannt, seine Schriften waren lange Zeit unentdeckt. Was inzwischen mit ihnen passiert – und was die Universität Augsburg damit zu tun hat.

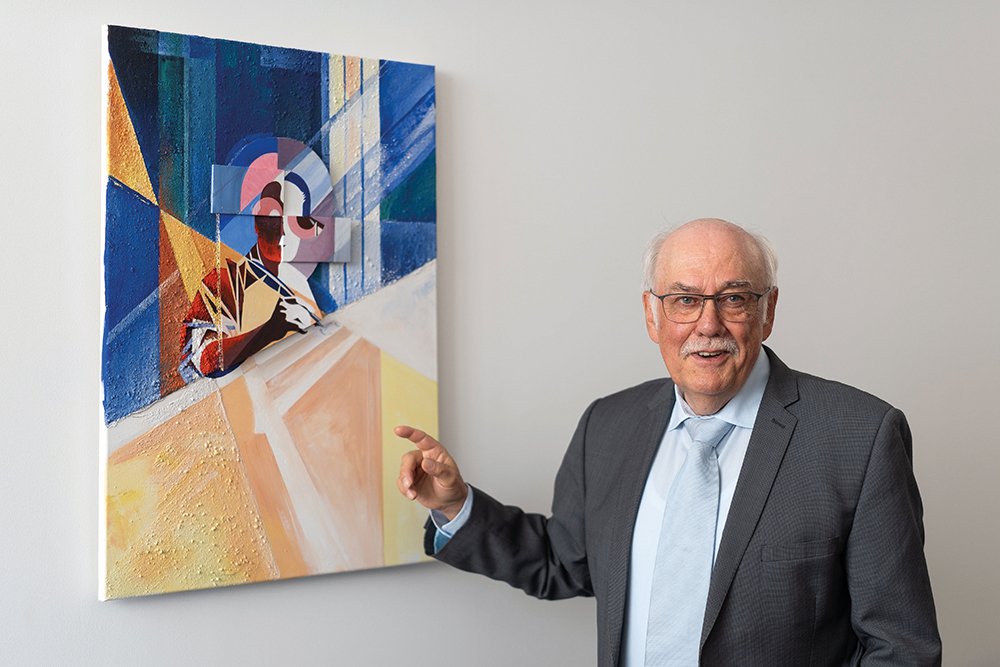

Wer ist der Österreichische Bibelübersetzer, kurz ÖBÜ? Der Leiter des gleichnamigen Projekts, Prof. Dr. Freimut Löser, zeigt auf ein Mosaikbild an seiner Bürowand. Darauf zu sehen: eine schreibende Gestalt vor dunkelblauem Hintergrund. Von oben scheint sie Inspiration in Form eines hellblauen Streifens zu bekommen. Gleichzeitig ist sie dem Bildbetrachter zugewandt. Die untere Bildhälfte ist in weiß und gelb gehalten. Der Schreiber scheint mit seiner ausgestreckten Hand die Grenze zwischen dunkler und heller Bildfläche zu überwinden und den hellen Raum zwischen sich und dem Bildbetrachter mit seinen Buchstaben füllen zu wollen. „Das Bild passt so gut zu unserem Projekt, denn alles, was wir über den anonymen Österreichischen Bibelübersetzer wissen, setzen wir uns quasi wie ein Mosaik zusammen“, sagt Löser mit einem Leuchten in den Augen. Dass man den Namen der anonymen Gestalt nicht kennt, stört Löser nicht, im Gegenteil: „Würde man herausfinden, dass er Heinrich von Irgendwo hieß, so hieße er doch nur wie Tausende andere Personen seiner Zeit. So nennen wir ihn ÖBÜ, und da mit ist er einzigartig."

Ein Laie will verständliche Bibeltexte

Gelebt und gewirkt hat der ÖBÜ etwa zwischen 1300 und 1355 im mittelalterlichen Herzogtum Österreich. Vermutlich handelt es sich um einen Adligen, der eine Weile studiert und eine literarische Bildung genossen hat. Er selbst betont in seinen eigenen Texten aber immer wieder, dass er ein Laie sei, der keine hohen Studien abgeschlossen habe. Er wollte seinen Zeitgenossen einen selbstständigen Zugang zu biblischen Texten verschaffen. So hat er große Teile der Bibel übersetzt. Dabei schien es ihm sehr um Allgemeinverständlichkeit zu gehen, denn er hat seinen Übersetzungen auch gleich Auslegungen, Ergänzungen und Querverweise auf andere Bibelstellen hinzugefügt. Er legte seine Texte so an, dass die Schreiber der Handschriften, etwa mit verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Textebenen sichtbar machen konnten. Dass er und seine Schriften trotz seiner fast modern anmutenden Dokumentations- und Arbeitsweise im Gegensatz zu Martin Luther keine flächendeckende Bekanntheit erlangt haben, liegt daran, dass sich der moderne Buchdruck erst im 15. Jahrhundert ausbreitete und im 14. noch nicht zur Verfügung stand. Dennoch: Das Werk des ÖBÜ stellt laut Freimut Löser eine, wenn nicht die zentrale Etappe deutschsprachiger Bibelübersetzung vor Luther dar. Von den Texten des ÖBÜ gab es zahlreiche mittelalterliche Abschriften. Diese wurden allerdings erst in den 1930er-Jahren im Zuge eines starken forschungsgeschichtlichen Interesses an religiöser Vergangenheit, geistlichen Texten und Bibeln wiederentdeckt und rückten während der letzten 20 Jahre immer mehr in den Vordergrund.

Langzeitprojekt mit persönlichem Einsatz

Damit sie heutzutage einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und verständlich gemacht werden können, dazu brauchte es auch eine ganze Menge persönliches Interesse und individuelle Einsatzbereitschaft. Das bringen Freimut Löser und sein Team ein. Dem Professor für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters an der Universität Augsburg, der sich inzwischen im Ruhestand befindet, lagen die vielen, zum Teil auch von ihm wiederentdeckten aber größten teils unerforschten Texte am Herzen. So startete er mit Kollegen 2016 das interakademische Langzeitprojekt der Akademien-Union mit dem Titel „Der Österreichische Bibelübersetzer. Gottes Wort deutsch“. Die Projektlaufzeit beträgt zwölf Jahre. In dieser Zeit soll das Werk des ÖBÜ ediert und kommentiert werden. Die Arbeitsgruppe unter Lösers Leitung ist an der Universität Augsburg angesiedelt, die Trägerschaft liegt bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Die Arbeitsgruppe arbeitet zudem mit Kolleginnen und Kollegen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Schubert von der Universität Duisburg-Essen und der stellvertretenden Leitung von Prof. Dr. Jens Haustein von der Universität Jena zusammen.

Fundgrube für Mediävisten: Gedrucktes und digitales Gesamtwerk des ÖBÜ

Das Gesamtwerk des ÖBÜ enthält neben einer Reihe alttestamentlicher Bücher und dem neutestamentlichen „Evangelienwerk“ auch eine umfangreich kommentierte Psalmenübersetzung sowie etliche Traktate. Am Ende des Projekts, im Jahr 2028, wird neben einer gedruckten Edition des Gesamtwerks in Buchform auch eine digitale Version erscheinen. Diese digitale Version, teilweise bereits einsehbar, wird sowohl die digitalisierten Original-Handschriftenseiten als auch die Transkriptionen sämtlicher Texte enthalten. Derzeit existiert bereits eine gedruckte Version des „Alttestamentlichen Werks“, die schon im Vorfeld des Projekts von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) gefördert wurde. Zudem stehen auf der Website des Projekts inzwischen die Digitalisate und Transkriptionen des „Evangelienwerks“ in einer Beta Version zur Verfügung.

Für all dies haben die Wissenschaftler im Projekt eigene Methoden entwickelt, die inzwischen Schule machen. Forschende aus Germanistik, Geschichte, Theologie, Kultur- oder Religionswissenschaft und alle anderen, die sich für Mediävistik interessieren, können sich künftig verschiedene Fassungen der alten ÖBÜ-Schriften online übersichtlich nebeneinandergestellt ansehen und dabei von den transkribierten Texten in die entsprechenden Stellen der digitalisierten Original-Handschriften springen. So erhalten sie einen umfassenden Einblick in die mittelalterlichen Texte, die den Menschen lange vor Luther die Bibel in ihrer eigenen Sprache nahe brachten. „An die Sprachgewalt Martin Luthers reichen die Übersetzungen des ÖBÜ nicht heran“, stellt Freimut Löser fest. „Allerdings lässt sich gerade bei seinen neutestamentlichen Texten ein wunderbares erzählerisches Talent und hohes sprachliches Können erkennen – und seine Ausdrucksweise ist auch heute noch zu verstehen!“ merkt der Forscher an: „Ich war früher in Franken in einem Kirchenvorstand. Als Lektor habe ich einmal im Heiligabendgottes dienst die Weihnachtsgeschichte nicht aus der Lutherbibel, sondern eben aus der Übersetzung des ÖBÜ vorgelesen. Dabei musste ich insgesamt nur drei Wörter erklären, den Rest haben die Leute auch so verstanden“, erzählt Löser und lächelt bei der Erinnerung.

Vom Mittelalter über die Gegenwart in die Zukunft

Noch etwas anderes freut den Mediävisten, der auch im Ruhestand für seine Wissenschaft und das Projekt brennt: Wie viele junge Menschen er begleiten durfte, die über die Projektmitarbeit inzwischen einen eigenen Weg in die Forschung gefunden haben. Überhaupt sind seiner Erfahrung nach solche Arbeiten nur in einem Team möglich. Auf die Zukunft nach Abschluss des ÖBÜ-Projekts angesprochen, gibt Freimut Löser eine Entdeckungpreis: Je länger seine Kolleginnen und er sich damit beschäftigen, umso deutlicher erkennen sie, dass ihr Forschungsgegenstand eine europäische Dimension hat. Ähnliche Bestrebungen, wie sie der ÖBÜ im deutschen Sprachraum verfolgte, habe es zur selben Zeit oder später vergleichbar fast überall in Europa gegeben. So existiert als Ableger bereits ein gemeinschaftliches Projekt mit der Universität Oxford, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem britischen Arts and Humanities Research Council, um den ÖBÜ und die berühmte sogenannte Wyclif-Bibel. Also traf und trifft man sich auf Tagungen, um sich mit Kollegen auf europäischer Ebene auszutauschen. Inzwischen gehen sie davon aus, dass die verschiedenen europäischen Laien Bibelübersetzer nicht unabhängig voneinander gearbeitet haben, sondern durch persönliche Netzwerke verbunden waren oder zumindest die Arbeiten der anderen kannten. Hierin stecken laut Löser Ansätze für Nachfolgeprojekte: „Ein abgeschlossenes Projekt bildet oft den Grund für das nächste.“ Freimut Löser schaut auf das Mosaik an der Wand. Die ausgestreckte, schreibende Hand wirkt wie eine Aufforderung an den Bildbetrachter, sich noch weiter mit der Gestalt und ihren Schriften zu befassen.

Website des Projekts: www.bibeluebersetzer-digital.de

ad

Prof. Dr. Freimut Löser

Kontakt

- Telefon: 0821 598 5926

E-Mail: freimut.loeser@philhist.uni-augsburgphilhist.uni-augsburg.de ()