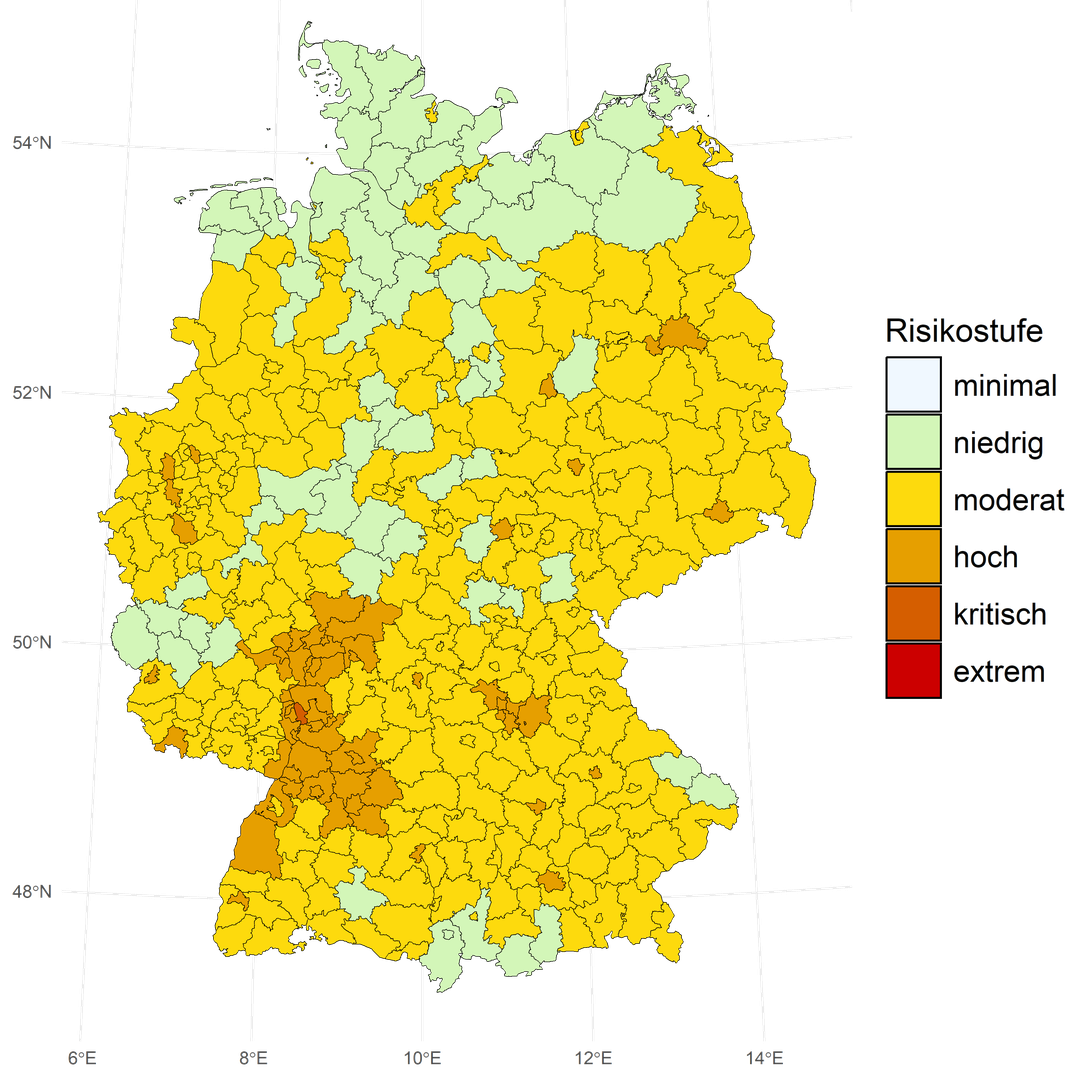

Deutschlandkarten zu gesundheitlichen Risiken durch den Klimawandel

Hier gelangen Sie zur interaktiven Web-Anwendung

https://ehlabaugsburg.github.io/AdaptNet/map.html

Die Risikoanalyse wurde für das Projekt AdaptNet entwickelt, das die Anpassung der haus- und fachärztlichen Versorgung an den Klimawandel zum Ziel hat (gefördert durch den Innovationsfond des Gemeinsamen Bundesausschusses (01VSF22044)).

Die Risikoanalyse soll Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen, klimawandelbedingte Gesundheitsrisiken in ihrer Region zu erkennen und sich selbst, ihre Praxis sowie ihre Patientinnen und Patienten gezielt darauf vorzubereiten.

Gesundheitliche Auswirkungen und vulnerable Gruppen

Der Klimawandel hat spürbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Hitzewellen, extreme Wetterereignisse, Luftverschmutzung und neue Krankheitserreger stellen unter anderem wachsende Risiken dar, insbesondere für Menschen, die ohnehin schon gesundheitlich, sozial oder altersbedingt benachteiligt sind.

Besonders betroffen sind ältere Menschen, Kleinkinder, Menschen mit Vorerkrankungen, sozial benachteiligte Gruppen oder Personen, die im Freien arbeiten. Diese vulnerablen Gruppen haben ein erhöhtes Risiko, durch klimabedingte Belastungen Schaden zu nehmen.

Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu jedem der untersuchten Risiken.

Gesundheitsrisiken durch Hitze:

Hitzeerschöpfung:

Wenn man länger hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann der Körper überhitzen. Typische Anzeichen sind starkes Schwitzen, Schwächegefühl, Schwindel, Unwohlsein, ggf. Kopfschmerzen oder Übelkeit und eine Körperkerntemperatur bis 39,9 Grad Celsius (Messung mittels Fieberthermometer).

Hitzschlag:

Ein Hitzschlag ist ein ernster Notfall und tritt entweder nach starker Anstrengung bei Hitze oder als Endstadium der Hitzeerschöpfung auf. Dabei steigt die Körpertemperatur auf 40°C oder mehr an und es kommt zu Bewusstseinsstörungen, Koma und anderen schweren gesundheitlichen Problemen.

Flüssigkeitsmangel und gestörter Salzhaushalt:

Starkes Schwitzen ohne ausreichendes Trinken kann zu Dehydrierung führen – also einem Flüssigkeitsmangel. Dies führt zu niedrigem Blutdruck und Kreislaufproblemen. Außerdem verliert der Körper wichtige Salze, was zu Muskelkrämpfen, aber selten auch Funktionsstörungen anderer Organe führen kann.

Hitzekrämpfe:

Durch starkes Schwitzen verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Salze. Bei körperlicher Anstrengung in der Hitze kann das zu schmerzhaften Muskelkrämpfen führen.

Konzentrations- und Stimmungsschwankungen:

Hitze kann gereizt, unruhig oder ängstlich machen und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen. Auch Konzentrationsprobleme sind möglich.

Schlechter Schlaf:

Wenn es nachts nicht abkühlt, kann das den Schlaf stören und zu Müdigkeit und weiteren gesundheitlichen Problemen führen.

Hautprobleme:

Hohe Temperaturen können Hautausschläge und Entzündungen der Haut begünstigen.

Lebensmittelvergiftungen:

Bei Hitze verderben Lebensmittel schneller. Das erhöht das Risiko für Magen-Darm-Erkrankungen durch verdorbene Nahrung.

Probleme mit dem Blutzucker:

Bei hohen Temperaturen kommt es bei Menschen mit Diabetes häufiger zu Über- wie auch zu Unterzucker. Die Ursachen hierfür liegen an veränderten Essgewohnheiten bei Hitze, aber auch an schnellerer Aufnahme kurzwirksamer Insuline durch erhöhte Durchblutung der Haut.

Verschlechterung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen:

Hitze belastet das Herz, weil sich die Blutgefäße weiten, um Hitze abzugeben. Das Herz muss vermehrt pumpen, um das Blut im Körper zu verteilen, was bei Vorerkrankungen wie Herzschwäche zu einer Verschlechterung führen kann. Durch Flüssigkeitsverlust wird außerdem das Blut „dicker“ und es kann schneller zur Blutgerinnseln kommen, was mit Folgen wie Herzinfarkten oder Thrombosen einhergeht.

Verschlechterung von Atemwegserkrankungen:

Bei Hitze ist die Luft oft schlechter, was Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD verschlimmern kann. Auch die Hitze selbst macht die Lunge empfindlicher.

Wer ist besonders gefährdet bei Hitze?

Einige Menschen sind bei Hitze besonders anfällig für gesundheitliche Probleme:

- Menschen mit Vorerkrankungen – Herzkreislauferkrankungen, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes, neurologische Erkrankungen (wie Demenz oder Parkinson) und psychiatrische Erkrankungen (wie Schizophrenie)

- Ältere Menschen – die Abkühlungsmechanismen des Körpers sind bei älteren Menschen nicht mehr so effektiv

- Kleine Kinder – sie können ihren Wärmehaushalt noch nicht so gut regulieren

- Schwangere – ihr Körper ist durch die Schwangerschaft zusätzlich belastet

- Menschen in Städten – in einer bebauten Umgebung staut sich die Hitze oft besonders stark, die Innenstadt kann mehrere Grad wärmer sein als das Umland

- Personen mit geringem Einkommen – sie haben oft weniger Möglichkeiten, sich zu schützen (z. B. keine Klimaanlage)

- Menschen, die im Freien arbeiten – zum Beispiel auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im Lieferdienst

- Obdachlose Menschen – sie haben oft keinen Rückzugsort vor der Hitze

Gesundheitsrisiken durch Überschwemmungen:

Gefahr durch Verletzungen und Ertrinken:

Starke Strömungen, Trümmer oder rutschige Wege können zu Schnittwunden, Stürzen, Knochenbrüchen oder sogar Ertrinken führen.

Stromschlagrisiko:

Überschwemmungen können Stromleitungen beschädigen. Wasser in Verbindung mit Elektrizität ist lebensgefährlich.

Versorgungsausfälle:

Gesundheitseinrichtungen können beschädigt werden, Wege unpassierbar sein. Dadurch wird der Zugang zu medizinischer Hilfe oder wichtigen Medikamenten erschwert.

Schimmel in Gebäuden:

Feuchtigkeit in Häusern kann zu Schimmel führen, was Atemwegsprobleme und Allergien hervorrufen oder verschlimmern kann.

Psychische Belastung:

Wer durch Hochwasser Hab und Gut verliert oder evakuiert wird, kann auch nach dem Ereignis unter starkem Stress, Angst, Schlafstörungen oder sogar posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Studien belegen auch vermehrte Depressionen und Suchterkrankungen nach Extremwetterereignissen.

Gefahrenstoffe in der Umwelt:

In Industriegebieten können durch Überschwemmungen gefährliche Stoffe freigesetzt werden und zu einer Gefahr für Menschen und die Umwelt werden.

Gefahr durch Ratten und Mäuse:

Bei Hochwasser suchen Nagetiere neue Behausungen – dadurch steigt das Risiko für Krankheiten wie Leptospirose oder Hantavirus-Erkrankungen.

Mehr Mücken und Krankheiten:

Pfützen und stehendes Wasser bieten ideale Brutstätten für Mücken. Diese können durch Ihre Stiche eine Belästigung sein. Zudem sind durch den Klimawandel in einigen Gebieten Deutschlands bereits tropische Mückenarten heimisch, die in Zukunft auch Krankheiten übertragen könnten.

Verunreinigtes Wasser und Lebensmittel:

Bei Hochwasser kann sauberes Trinkwasser knapp werden. Schmutzwasser kann Keime enthalten, die Magen-Darm-Erkrankungen oder Hepatitis A auslösen. Auch Lebensmittel können dadurch ungenießbar werden.

Wer ist besonders gefährdet bei Überschwemmungen?

- Menschen mit Mobilitäts- oder kognitiven Einschränkungen – z. B. ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung, da diese sich ohne Hilfe schwieriger in sichere Gebiete retten können

- Personen im direkten Kontakt mit Hochwasser – etwa Rettungskräfte oder freiwillige Helfende

- Bewohnende gefährdeter Gebiete – wie Wohnsiedlungen in der Nähe von Flüssen oder Bächen

Gesundheitsrisiken durch Luftverschmutzung:

Schadstoffe wie Feinstaub (PM0.1, PM2.5 und PM10), Stickstoffdioxid (NO₂) oder bodennahes Ozon (O₃) entstehen durch Verkehr, Industrie, Landwirtschaft sowie natürliche Prozesse und chemische Umwandlungen. Sie gelangen über die Atemluft in den Körper und können tief in die Lunge bzw. in den Blutkreislauf eindringen.

Kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen:

- Atemwegsreizungen, Husten, Kurzatmigkeit

- Allgemeines Unwohlsein bei hoher körperlicher Belastung

- Verschlechterung bestehender Erkrankungen wie Asthma bronchiale oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Langfristige gesundheitliche Risiken:

- Entwicklung und Verschlimmerung chronischer Atemwegserkrankungen (z. B. COPD, Asthma bronchiale)

- Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall)

- Lungenkrebsrisiko steigt bei dauerhafter Belastung

- Besondere Risiken in der Schwangerschaft, z.B. Früh- oder Totgeburten

- Höhere Sterblichkeit bei stark belasteten Bevölkerungsgruppen

Wer ist besonders gefährdet durch Luftverschmutzung?

- Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Herzproblemen

- Ältere Menschen und Kinder

- Personen, die draußen arbeiten – etwa in der Landwirtschaft oder auf Baustellen

- Menschen mit Aktivitäten im Freien – sie atmen bei körperlicher Belastung, z.B. beim Sport, mehr Luft (und damit auch mehr Schadstoffe) tief ein

- Bewohnende stark befahrener oder industriell geprägter Gegenden

Gesundheitsrisiken durch Allergene:

Atemwegssymptome:

Pollen können Niesen, eine verstopfte oder laufende Nase und Husten auslösen. Bei Menschen mit allergischem Asthma können Asthmaanfälle ausgelöst werden.

Augenbeschwerden:

Viele Betroffene leiden in der Pollensaison unter gereizten, juckenden, geröteten oder tränenden Augen – eine sogenannte allergische Bindehautentzündung.

Allgemeine Beschwerden:

Allergien können zu Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafproblemen führen – meist durch die ständig aktive Immunreaktion und beeinträchtigte Atmung. Das wiederum kann die Konzentration, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität beeinträchtigen.

Belastung durch Allergene tierischen Ursprungs:

Die feinen Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners enthalten ein giftiges Eiweiß (Thaumetopein), das beim Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten starke allergische Reaktionen auslösen kann – wie Hautausschläge, Atembeschwerden, Augenreizungen oder sogar allergisches Asthma.

Wer ist besonders betroffen?

- Kinder und Erwachsene mit Allergien und allergischen Asthma

- Personen, die im Freien arbeiten, z. B. in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe

- Menschen mit geschwächtem Immunsystem, z. B. durch Krankheiten oder Medikamente

- Rauchende Menschen und Menschen in Gegenden mit hoher Luftverschmutzung – Luftschadstoffe können Allergien verstärken

Gesundheitsrisiken durch Vektoren:

Von Zecken übertragene Krankheiten:

- Lyme-Borreliose: Wird von Ixodes-Zecken übertragen. Nur nach 1-2% der Zeckenstiche kommt es zu Krankheitssymptomen. Wenn es zu einer Infektion kommt, zeigt sich häufig ein Erythema migrans, später können Nervenschäden (Neuroborreliose) oder Gelenkprobleme (Lyme-Arthritis) auftreten. Borreliose kommt in ganz Deutschland vor. Durch den Klimawandel verlängert sich die Zeit, in der Zecken aktiv sein können, so dass in einigen Gebieten mittlerweile ein ganzjähriges Risiko besteht. Gegen Lyme-Borreliose gibt es derzeit keine Impfung.

- Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME): FSME wird von verschiedenen Zeckenarten übertragen. Verläuft häufig symptomfrei oder mit grippeähnlichen Anzeichen, kann aber zu schweren Hirn- oder Rückenmarkserkrankungen wie Meningitis oder Enzephalitis führen. Die FSME-Risikogebiete breiten sich in den letzten Jahren immer weiter aus, was auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wird. Eine aktuelle Karte der Risikogebiete findet sich hier: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/F/FSME/Karte.html. Wer sich regelmäßig in Risikogebieten in der Natur aufhält (aufgrund des Wohn- oder Urlaubsorts) kann sich mit einer Impfung vor FSME schützen.

Von Mücken übertragene Krankheiten:

- West-Nil-Virus: Von in Deutschland heimischen Culex-Mücken übertragen, kann es zu Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und in schweren Fällen zu neurologischen Erkrankungen führen. Eigentlich ist der Mensch ein Fehlwirt. In den letzten Jahren kam es in Brandenburg zu vereinzelten Fällen der Erkrankung beim Menschen.

- Malaria: Wird durch Anopheles-Mücken übertragen. Malaria kann hohes Fieber verursachen, Schüttelfrost, Anämie und kann unbehandelt tödlich sein. Malaria ist in Deutschland ausgerottet und eine erneutes Vorkommen in Deutschland ist aktuell nicht absehbar.

- Denguefieber: Übertragen durch Aedes-Mücken (z.B. Tigermücke). Symptome umfassen hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Hautausschlag und leichte Blutungen. Durch die Etablierung der Tigermücke gab es in den letzten Jahren einige Hundert Fälle von lokal übertragenem Denguefieber in Europa (v.a. in Italien, Frankreich und Spanien). Vereinzelte Fälle von in Deutschland übertragenem Denguefieber sind in den nächsten Jahren möglich. Durch die gute Gesundheitsinfrastruktur ist eine flächendeckende Ausbreitung unwahrscheinlich.

- Zika-Virus: Ebenfalls durch Aedes-Mücken übertragen, verursacht Fieber, Hautausschlag, Bindehautentzündung und Gelenkschmerzen. Besonders gefährlich für Schwangere, da es Fehlbildungen beim Kind verursachen kann. Bisher gab es 2019 drei lokal übertragene Zika Fälle in Frankreich, ansonsten findet eine Übertragung in Europa aktuell nicht statt.

- Chikungunya: Übertragen durch Aedes-Mücken. Fieber und starke Gelenkschmerzen sind typische Symptome, die jedoch selten tödlich sind. Vereinzelte Fälle von Übertragungen in Europa wurden berichtet.

Wer ist besonders betroffen?

- Kleinkinder: Da ihr Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt ist, sind sie anfälliger für schwere Verläufe, z.B. von Denguefieber.

- Ältere Menschen: Ein schwächeres Immunsystem und chronische Erkrankungen können die Auswirkungen von durch Vektoren übertragenen Krankheiten verstärken.

- Menschen, die sich vermehrt im Freien aufhalten: Landwirte, Förster und Bauarbeiter sind häufig Mücken- und Zeckenstichen ausgesetzt und somit einem höheren Risiko für diese Krankheiten.

Gesundheitsrisiken durch Waldbrand:

Verletzungen und Verbrennungen:

Direkter Kontakt mit Feuer oder großer Hitze kann zu schweren Verbrennungen führen. Auch bei der Flucht vor dem Feuer kann es zu Unfällen mit Prellungen, Wunden oder Knochenbrüchen kommen.

Reizungen an Augen und Haut:

Rauch kann brennende, tränende Augen verursachen. Auch Hautkontakt mit Asche oder Feinstaub kann zu Rötungen oder Juckreiz führen – bestehende Hauterkrankungen wie Ekzeme können sich verschlechtern.

Rauch einatmen:

Rauch aus Vegetationsbränden enthält winzige Schadstoffe wie Feinstaub, Kohlenmonoxid und andere giftige Gase. Das Einatmen kann Husten, Reizungen in Hals und Nase sowie Atemnot und Kohlenmonoxidvergiftung verursachen. Langfristig kann schlechte Luft durch häufige Brände chronische Atemwegserkrankungen begünstigen.

Verschlechterung bestehender Erkrankungen:

Personen mit Asthma, COPD oder anderen Lungenerkrankungen reagieren besonders empfindlich auf Rauch – ihre Beschwerden können sich deutlich verschlimmern.

Herz-Kreislauf-Probleme:

Feine Rauchpartikel können über die Lunge ins Blut gelangen und das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

Verunreinigtes Wasser:

Nach einem Waldbrand können Asche und Chemikalien in die Wasserleitungen oder Brunnen gelangen – das kann die Wasserqualität verschlechtern und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Psychische Belastung:

Die Angst vor einem herannahenden Feuer, und die psychische Belastung bei Evakuierungen oder den Verlust von Haus und Besitz können zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen.

Wer ist besonders gefährdet bei Waldbränden?

- Menschen mit eingeschränkter Mobilität – z. B. ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung

- Einsatzkräfte

- Kinder und ältere Menschen – ihre Atemwege sind empfindlicher

- Schwangere – weil Schadstoffe in der Luft auch die Entwicklung des ungeborenen Kindes beeinträchtigen können

Feedback

Feedback & Fragen zu den Risikokarten

Haben Sie Anregungen oder Fragen zu den Risikokarten und deren Entstehung? Dann schreiben Sie uns doch einfach: